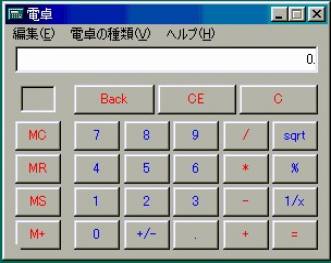

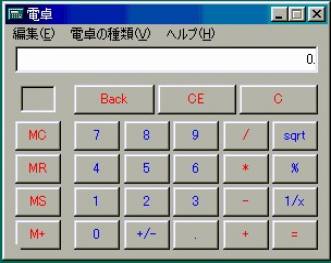

図1.4 Windowsのアクセサリには電卓が含まれています

手回しで操作する機械式の計算機械(図1.2)は、今では殆ど見ることができませんが、基本的な算術が出来る道具立てで構成されています。例えば掛け算は、数式で書くと「A=B×C」ですので、数値が入るレジスタをA、B、Cに対応して3つ使います。10桁×10桁の掛け算の計算結果は最大20桁になりますので、Aの表示桁数はBとCの表示桁数の和で構成します。電卓の場合には数の表示窓が一つしかありませんが、内部に三つのレジスタがあって、計算手順に合わせて表示の内容を切り替えています。非常に単純な10桁の電卓では、三つの内部レジスタはどれも10桁で扱いますので、例えば、整数だけの6桁×6桁の計算をすると結果が10桁を越えてエラーになります。ただし、少し高級な電卓では、指数表示に切り替えて表示して、エラーになりませんので、安価な電卓を使わないと、この確認ができません。小数を含む数の掛け算では、計算桁数の頭10桁が表示され、それ以降は捨てられます。ただし、整数部分の桁数が10桁を超えるとエラーになります。整数を使う割り算では、計算方法が実数に切り替わり、もし割りきれないと10桁全部を使った数が表示されます。例えば、10÷3 = 3.333…となるのがそうです。このように、電卓では、整数計算と実数計算とが混ぜこぜに応用されていますので、算盤や機械式計算機を使う場合とは少し違った計算術を応用します。