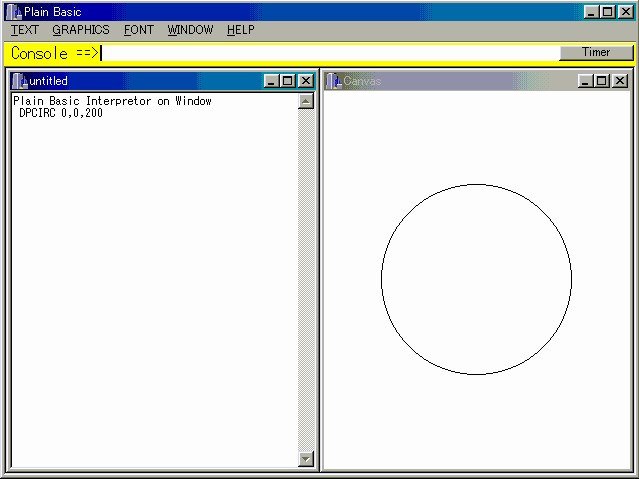

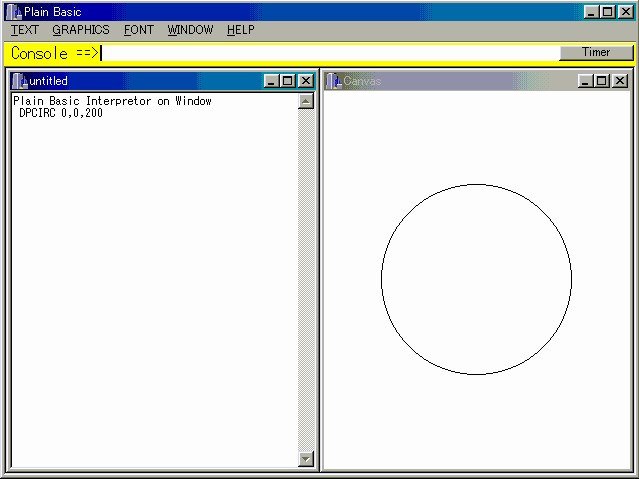

図A1: Plain_Basicの立上げ時画面(円を一つ描かせました)

Plain_Basicとは、1980年代の8ビットマイコンに搭載されていた簡易なBasicインタプリタの機能をWindowsのパソコン上で再現するように作成したプログラムであって、筆者の命名です。この言語仕様は、8ビットマイコンを対象としたJIS基本Basic(JIS C6207-1982、現在は廃止)にほぼ準拠しています。Plain_BasicがWindowsの環境で立ち上がると、図A1のようなウインドウ画面が現れ、これが、いわば独立したコンピュータシステムのような環境を提供します。画面は、上からタイトルバー、メニューバー、キーボードからの入力を受け付ける1行分のテキスト入力枠、その下に、DOSのモニタ画面を擬似的に表す二つの子ウインドウ(コンソールとキャンバス)が並びます。DOSの環境では、キャラクタディスプレイだけを使いますが、マイコンではグラフィックスディスプレイも同じモニタを使い、これをソフトウェアで切り替えて使用しました。Plain_Basicは、これらを、最初から専用の二つのウインドウに分けたMDIインタフェースを採用しました。この全体システムの中で、「OS関連のコマンド、BASICプログラムのエディタ、ファイル処理、BASICプログラムの実行」など、コンピュータを扱う基礎的な処理ができるように設計しました。

そもそもBasicとは、初心者のプログラミング教育を目的として開発された言語です。便利に使えると欲も出て来ますので、次第に高度な仕様が追加され、Visual Basicに見るような高級言語に変身し、初心者には非常にハードルの高いツールになってしまいました。したがって、本来の、初心者教育に向いたBasic言語を意識したのがPlain_Basic開発の一つの目的です。とは言っても、曲がりなりにもプログラミング言語です。一寸した数値計算には、関数電卓よりも使い易いプログラミングツールになりますので、科学技術計算にも充分の利用ができます。Plain_Basic単独は、言語仕様を単純にして基本機能だけに制限したバージョンです。これをプロトタイプとして、科学技術計算に使うサブルーチンなどを組み込んだ拡張Basic版が作成できます。このPlain_Basicは、教育利用を兼ねていますので、簡単なグラフィックスルーチンを組み込んだバージョンです。幾何モデリングのライブラリを組み込んだバージョンにはGEOMAP+Basicなどがあります。これらのマニュアルは、Plain_Basicに関係したコマンドの説明を省いてありますので、この言語仕様を合わせて参考にして下さい。